La película Le Havre de Aki Kaurismäki, se encuentra entre los tesoros cinematográficos del siglo XXI, que, no puedo dejar de repetirlo, han sido tan escasos. Casi inexistentes.

La obra toda de Kaurismäki, es una permanente construcción de la nostalgia y el recuerdo. Por su cine desfilan, ataviados en ropas proletarias, los hombres de la derrota en un solo escenario que es la miseria. La luz que toca a sus filmes es una luz de días pasados, verde, azul, llena de sombras y contrastes rojos, amarillos, una luz deslavada y a la vez deslumbrante. Cada plano parece huir del presente, cada cuadro está construido con la mirada sensible de un genio, donde un objeto, por más irrelevante que parezca, nos cuenta algo: una mesa, un florero, un teléfono público, una chaqueta, una botella, son versos que van sumándose para volver poema al plano completo.

Los personajes están rodeados de un misticismo que les da un lenguaje concreto a cada uno; sus miradas fijas pero distantes, frías pero a la vez expresivas (este par de figuras oxímoron pueden justificarse gracias al cine de Bresson, uno de los cineastas favoritos de Kaurismäki), sus rostros pálidos, heridos por lo extraño, su inquietante silencio que parece estar a punto de explotar; uno aprende a leer sus gestos y no hay necesidad de que hablen, con el simple hecho de existir en el cuadro, de que la cámara los muestre, nos dicen mucho, son como la mesa o el florero, se les halla en algún cuarto o en una cantina y parece que siempre han estado ahí. Mujeres absurdas, con rostros casi deformes, hombres de ropas y peinados cómicos, personajes grotescos, llenos de una fealdad que es bella; mineros desempleados, ladrones, pintores, empleados, soldadores con el pasado molido a golpes, rancios que viven en las calles frías, hijas sumisas que atacan sus días con largas jornadas contando cerillos, soñando meterse un vestido barato y una cerveza helada como es Finlandia, escuchando un rock and roll a lo Dick Rivers, mendigando miradas, amor, sexo; ahí entre ellos, Idrissa se mueve y parece ser el único niño que existiera sí en Le Havre, pero también en todo el cine de Kaurismäki.

Marcel Marx un escritor mal logrado, de vida bohemia, desertor de los círculos del París de su juventud donde nada se logró, convertido ahora en un simple (pero nunca vulgar) limpiabotas, vive en Le Havre, ciudad gris y hecha polvo por las bombas de la segunda guerra mundial, con su esposa Arletty y su perra Laika. Nada puede ocurrir en ese puerto y desde hace años, nada puede ocurrirle a Marcel. Un par de clientes acaso, una merienda frente al mar, un aperitivo en un bar mientras espera a que su esposa prepare la cena, son los eventos que llenan los días de Marcel. De repente dos sucesos: La enfermedad de Arletty que la obliga a permanecer en el hospital, y la llegada de un inmigrante africano: el niño Idrissa. Marcel decide ocultar al niño para que no sea deportado, pero hay alguien que ya sospecha y les sigue el rastro: El comisario Monet, nombre que recuerda al detective de Crimen y Castigo (libro que Kaurismäki volvió su primer filme, al enterarse que Hitchcock había declarado que la obra de Dostoyevski, era un libro imposible de ser llevado al cine).

Pero no sólo esto es Le Havre. La mirada del autor es un pincel que llena la imagen de un color traído de la misma paleta de Jean Hélion y sus elegantes y mal hechos clochards, o de los primeros cuadros de Mark Rothko, aquellos seres delgadísimos que deambulan por los pasillos del metro con sus rostros batidos. Pocos son los casos en el cine donde los personajes están hechos con esa estética: podría mencionar a Roy Andersson y Fassbinder entre esos directores con su mirada-pincel, u otros dos grandes ejemplos como son el caso de Fellini y Pasolini. Kaurismäki sabe mostrar el humor irremediable que hay en la fatalidad.

La historia. Es una y no hay más; un corte en la vida de uno, dos, tres personajes, un relato que parte de un momento donde hay un pasado que no se menciona, que no tiene que explicarse porque ya está de manera implícita explicado en cada escena siguiendo a los personajes, colocándolos donde están ahora, en su aquí con su futuro tan incierto, tan inexistente. Un detalle que no deja de conmoverme es el fantasma que Aki hace vivir en los filmes posteriores a la muerte de su amigo, el actor Matti Pellonpää, quien actúa desde ese retrato que aparece en algunos planos, un fantasma callado, triste y solemne, sonriendo desde su muerte.

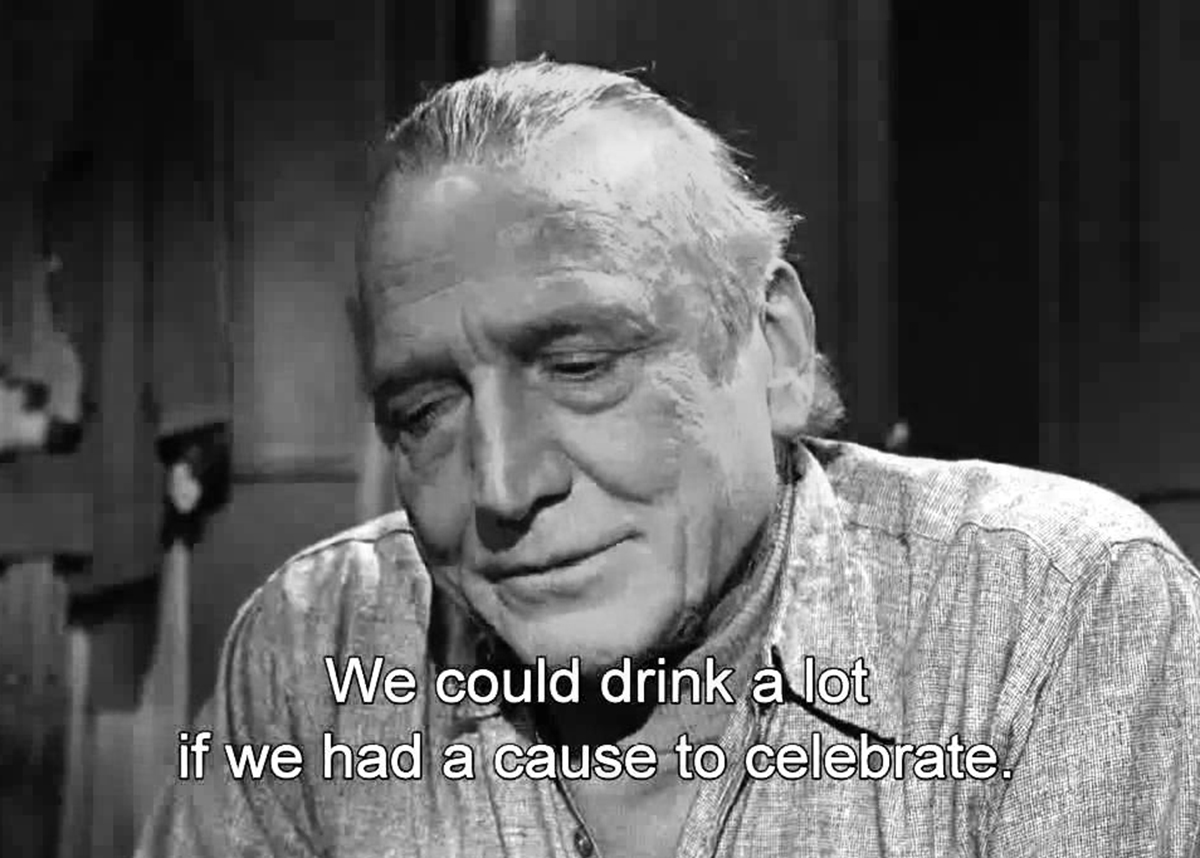

Los diálogos no esconden metáforas, son directos, mecánicos, de una frialdad agresiva, que llega a herir; son la amalgama entre Carver y Hemingway, entre lo que se dice y lo que creemos que se quiso decir o lo esperábamos que se dijera. Son bellos y justos. Porque Kaurismäki coloca en la boca de los personajes las palabras precisas, los lenguajes de las miradas y los silencios, siempre los que más dicen. Diálogos que sólo pueden surgir de una comunión entre la pérdida y la esperanza. Una actuación más de encuadres, más de colocar la cámara en cierto sitio y lograr que ese impulso helado se vuelva a su vez, cosa irónica (otra herramienta del autor, la ironía), un aire cálido. Y está la música. Un personaje más, uno fundamental en la obra de Kaurismäki. Un tango en Le Havre, una balada de rockabilly de los sesenta en Mies vailla menneisyyttä; el fatigado Je bois… de Boris Vian en La vie de Bohème, Aki Kaurisäki reivindica la música del siglo XX dándole la relevancia y seriedad muchas veces ignorada o mal lograda en otros filmes. Los temas seleccionados no son utilizados para vestir una imagen carente de fondo o distraer un rato, los temas seleccionados son una extensión de la imagen, ambos se alimentan entre sí. Un folk escapando de una vieja radio, un grupo de rock con acordes de guitarra que suenan a Buddy Holly en Helsinki, Little Bob, Leningrad Cowboys, Mozart, y una larga lista que se confunde entre paisajes, idiomas, costumbres distintas, porque si hay algo capaz de unir, es la música. El cine. Y es el arte donde el cine encuentra su patria. Ahí tienen su hogar dichos filmes, en esa geografía peculiar, una geografía que se nos hace tan familiar pero que extrañamente sólo existe en las películas de Aki Kaurismäki. Ese hombre que fuera albañil en sus años de juventud, quien dice no hacer películas sino cine, nos entrega un arte que convive con el arte de los grandes.

En medio de todas las porquerías que se están haciendo, de las grandes tecnologías, la tercera y la cuarta dimensión, la secuela de la secuela de la secuela, la adaptación de un libro de moda escrito por un escriba también de moda; la explosión que llena la pantalla y despide olor a petróleo, la camarita que se pasea por las curvas de una actriz que también canta, modela, diseña y sale en las revistas (todos, logros conseguidos por esas curvas que también sabe pasear en la alfombra roja); en medio de la contaminación de las industrias y del público que quiere que le cuenten una historia bonita, hay todavía un cine tan desconcertante, tan real, lleno de genio y tan vivo como el de Aki Kaurismäki.

1 Comment